Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die Coccygodynie, den Schmerz im Bereich des Steißbeins. Obwohl der Begriff der Coccygodynie schon 1859 erstmals beschrieben wurde, gibt es nur wenige Behandelnde, die das Krankheitsbild ernst nehmen. Dadurch haben betroffene Patient:innen sehr häufig einen langen Leidensweg hinter sich, bevor sie an der richtigen Stelle landen und dann in der Regel zunächst konservativ, bei Bedarf auch operativ behandelt werden.

Simpson beschrieb 1859 den schmerzhaften Zustand beim Sitzen und Aufstehen als Coccygodynie [16]. Patrick Foye, der sich in den USA dem Thema rund um das Steißbein angenommen hat, bezeichnet die Steißbeinschmerzen als die "tiefste" Stelle von Rückenschmerzen [4]. Die Patient:innen berichten typischerweise alle über einen Schmerz im Sitzen direkt am Steißbein, der sich bei Lageänderung, vor allem beim Aufstehen bei zurückgeneigtem Sitzen, wie z. B. im Auto oder auf dem Sofa, deutlich verstärkt. Wenn die Symptomatik einige Zeit besteht, können die Schmerzen um das Steißbein herum ausstrahlen. Abhängig von der Instabilität können auch Symptome bei der Defäkation beschrieben werden.

Da nur wenige Ärzt:innen mit diesem Krankheitsbild vertraut sind, haben die Patient:innen alle eine lange "Arzt-Historie" hinter sich und müssen manchmal mehrere Jahren mit den Schmerzen leben. Häufig werden die Beschwerden mit einem Verweis auf die Psyche als Ursache abgetan [4].

Ätiologie und Anatomie

Die Inzidenz der Coccygodynie wird immer mit 1 % angegeben, jedoch ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt. Laut Literatur sind Frauen vier– bis fünfmal häufiger betroffen als Männer, was mit den natürlichen Geburten erklärt wird, Kinder dagegen eher selten [2]. Als Ursache unterscheidet man die traumatische von der idiopathischen Coccygodynie. Aus Sicht des Autors ist davon auszugehen, dass auch bei der idiopathischen Coccygodynie in der Vergangenheit ein Trauma zu der initialen Instabilität geführt hat, die Schmerzen jedoch nicht sofort auftraten. Die Folgen eines direkten vertikalen Traumas können von einer Prellung bis hin zu Fraktur-Dislokation des Steißbeins variieren. Eine traumatische oder nichttraumatische Beeinträchtigung der Steißbeinbänder kann zu einer dynamischen Instabilität des Steißbeins führen (übermäßige Bewegung des Steißbeins während der Belastung oder beim Sitzen). In der Literatur werden Adipositas und schneller Gewichtsverlust als zusätzliche Risikofaktoren genannt [10, 11, 13].

Als Differenzialdiagnosen kommen z. B. Infektionen (einschließlich Weichteilabszesse und Osteomyelitis), gynäkologische Gründe (Endometriose), urologische Ursachen (Prostatitis) oder Malignität (Chordom) in Betracht [15]. Auch müssen Erkrankungen des unteren Gastrointestinaltrakts oder des Urogenitaltrakts ausgeschlossen werden [7].

Anatomisch gesehen besteht das "Steißbein" tatsächlich aus zwei bis fünf separaten Wirbelkörpern, mit erheblicher Variabilität in Bezug darauf, ob sie fusioniert sind oder nicht. Die Verbindung zum Kreuzbein ist das Sacrococcygeal-Gelenk. Trotz des Begriffs Gelenk ist dort eine faserknorpelige Bandscheibe enthalten. In Einzelfällen wurde auch eine Knorpelschicht wie in einem richtigen Gelenk gefunden [13]. Biomechanisch kann das Steißbein neben den beiden Sitzbeinhöckern (Tuber ischiadicum) als Dreibein zur Stabilisierung der sitzenden Position betrachtet werden [8].

Der typische Patient

Anamnese

Die typischen Beschwerden bei Coccygodynie wurden von Thiele 1963 erstmals veröffentlicht [17]. Als Symptome wurden scharfes Stechen in den unteren Kreuzbein- oder Steißbeinsegmenten, insbesondere beim Sitzen auf ebenen und harten Oberflächen, angegeben. Die Schwere der Schmerzen variiert. Aktivitäten, die zu einer erhöhten Belastung des M. levator ani führen, wie Stuhlgang und Geschlechtsverkehr, können bei solchen Patient:innen ebenfalls zu einer Verstärkung der Symptome führen.Da die nach hinten geneigte Sitzposition immer zu einer Schmerzverstärkung führt, fällt zuerst auf, dass alle Patient:innen eine nach vorne geneigte, häufig leicht seitliche Sitzposition im Sprechzimmer einnehmen. Ist dies nicht der Fall, liegt selten eine wirkliche Coccygodynie vor.

Anamnestisch berichten alle Patient:innen über eine "Arzt-Odyssee" mit mehr als drei erfolglosen Konsultationen über mehrere Jahre. Viele haben eine koloskopische, urologische und gynäkologische Abklärung ohne Ergebnis hinter sich. Manche sind zudem erfolglos an einer Sinus pilonidalis operiert. Der größte Teil wird schmerztherapeutisch und psychologisch mit der Diagnose einer chronischen Schmerzstörung betreut. Durchgeführte Bildgebungen, meist eine MRT, blieben ebenfalls unauffällig.

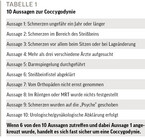

Klinisch berichten die Betroffenen über den Hauptschmerz im Sitzen mit einer Verstärkung bei Reklination und bei Lageänderung, vor allem beim Aufstehen. Gerade die Sitzposition im Auto wird als extrem schmerzhaft beschrieben, obwohl in der Regel schon ein Ringsitzkissen eingesetzt wird. Die wenigsten haben Schmerzen beim Gehen und im Liegen. Der Großteil bevorzugt weiche Sitzunterlagen. Der Schmerz kann als lokaler Schmerz im Bereich des Steißbeins angegeben werden. Viele Patient:innen berichten zudem, dass sie das Gefühl hätten, das Steißbein bewege sich bei Lageänderung, und berichten über Schmerzen bei der Defäkation. In Tabelle 1 sind die zehn häufigsten Aussagen der Patient:innen aufgelistet.

Klinische Untersuchung

Bei der körperlichen Untersuchung sollte zunächst die typische Sitzhaltung der Patient:in, welche nach vorne geneigt ist, beachtet werden. Danach wird die darüber liegende Haut im Bereich des Steißbeins palpiert. Dort können sich fokale Druckempfindlichkeiten zeigen [18]. Es ist entscheidend, die schmerzhafte Steißbeinspitze zu palpieren und eine eventuell vorhandene Instabilität zu tasten. Es können die schmerzhaften kaudalen Anteile von den kranialen weniger schmerzhaften Segmenten unterschieden werden [1]. Eine rektal-digitale Untersuchung sollte zum Ausschluss anderer Ursachen durchgeführt werden, bringt aber für die Diagnose der Coccygodynie keinen Mehrwert.

Bildgebung

Maigne et al. veröffentlichten bereits 1994 die Technik der dynamischen Funktionsaufnahmen des Steißbeins in seitlich stehender und sitzender Position des Steißbeins [12, 14]. Dabei wird zunächst eine Aufnahme im Stehen und nach fünfminütigem Sitzen in schmerzhafter, reklinierter Position angefertigt. Danach werden die Folien der Aufnahmen übereinandergelegt. Eine Winkelbeweglichkeit von mehr als 25° oder weniger als 5° wurde als abnormal beschrieben. Aus Sicht des Autors sind diese Funktionsaufnahmen der Goldstandard in der Diagnosestellung, da in der MRT, welche im Liegen durchgeführt wird, keine Instabilitäten zu erkennen sind. Der Autor veröffentlichte 2021 die Benditz-König-Klassifikation, um eine schnelle Einschätzung des digitalen Röntgenbildes zu ermöglichen [7]. Es werden vier Typen unterschieden. Bei Typ I handelt es sich um ein langes Segment, das nach ventral mehr als 15° abkippt, bei Typ II um mehrere Segmente. Typ II war der häufigste Typ. Typ III und IV beschreiben Subluxationen nach dorsal, wobei mehr als 50% der Typ-IV-Patient:innen operiert wurden, was im Vergleich zu Typ I und II signifikant erhöht ist. In Abbildung 1 sieht man das Beispiel eines Typ III.

Therapie

Vor einer Operation sollte die konservative Therapie über mindestens sechs Monate ausgeschöpft werden [3]. In der Literatur ist eine Vielzahl von konservativen Möglichkeiten, jedoch lediglich in kleinen Fallzahlen mit positivem Effekt beschrieben. In der Akutphase stehen nichtsteroidale entzündungshemmende Medikamente in Kombination mit einem Ringsitzkissen oder Keilkissen zur Druckentlastung an erster Stelle. Beckenboden-Physiotherapie kann bei Patient:innen hilfreich sein, die eher Muskelschmerzen in den angrenzenden Muskeln um das Steißbein haben oder eine stark angespannte Beckenbodenmuskulatur [5]. Sollten diese nicht invasiven Behandlungsmethoden nicht zum Erfolg führen, sollten Injektionen mit Lokalanästhetikum und Steroiden zum Einsatz kommen. Dabei hat die Lokalanästhetikagabe auch eine diagnostische Funktion, um ein mögliches operatives Ergebnis abzuschätzen. In der Literatur werden bildwandlergestützte, CT-gesteuerte oder Freihandinjektionen beschrieben. Ziel ist dabei die Umflutung des schmerzhaften Areals [6, 9]. Es gibt auch eine Studie, die den positiven Effekt der extrakorporalen Stoßwellentherapie (ESWT) zeigt.

Eigenes Vorgehen

Da die meisten Patient:innen schon etliche konservative Vortherapien haben, erfolgt die Testinfiltration meist beim ersten Kontakt. Durch die schnelle Wirkung des Lokalanästhetikums kann eine erste Einschätzung nach wenigen Minuten erfolgen, indem sich die Patient:in nun mit deutlich reduziertem Schmerz im Sitzen nach hinten lehnen kann. Sollten die ersten beiden Infiltrationen nicht ausreichen, so können diese in regelmäßigen Abständen von vier bis sechs Monaten wiederholt werden. Bei Patient:innen mit nur kurzfristiger Wirkung, kann eine Coccygektomie besprochen werden. Die eigene Quote der operierten Patient:innen liegt aktuell bei 16 %.

Aus eigener Erfahrung brauchen die Patient:innen ca. drei bis vier Monate, um deutlich schmerzreduziert und zufrieden zu sein. Zwar ändert sich postoperativ der Schmerzcharakter sofort, jedoch dauert es, bis sich die Narbe in der Tiefe an alle Alltagsbewegungen und Sitzpositionen adaptiert hat. Daher ist es wichtig, die Patient:innen im Vorfeld gut zu informieren, um falsche Erwartungshaltungen zu vermeiden.

Fazit für die Praxis

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Coccygodynie ein häufig unterschätztes Beschwerdebild ist, das die Lebensqualität der Patient:in maximal einschränkt. Daher sollten betroffene Patient:innen frühzeitig ernst genommen und der richtigen Behandlung zugeführt werden.

- Alle Patient:innen mit Coccygodynie nehmen eine nach vorne geneigte, häufig leicht seitliche Sitzposition ein.

- Diagnostischer Goldstandard sind Funktionsaufnahmen des Steißbeins im Stehen und Sitzen.

- Vor einer Operation sollten über mindestens sechs Monate konservative Maßnahmen versucht werden.

Prof. Dr. med. Achim Benditz

Erschienen in: doctors|today, 2023; 3 (5) Seite 10-12