In der Allgemeinarztpraxis stellt sich ein Mann mittleren Alters mit einer kleinen Schnittverletzung am linken Arm vor. Er hat sich bei der Gartenarbeit mit einem Messer verletzt. Wie wird diese Wunde am besten versorgt?

Die Allgemeinarztpraxis ist oft die erste Anlaufstelle bei kleinen Schnittverletzungen. Dort sollte zu Beginn der Behandlung eine umfassende Anamnese erhoben werden. Der Unfallhergang und die Art der Erstversorgung sind wichtige Fragen. Des Weiteren sind störende Einflüsse auf den Heilungsprozess von Interesse. Dazu gehören Diabetes, die Einnahme von Immunsuppressiva, Durchblutungsstörungen, eine erhöhte Blutungsneigung und frühere Vernarbungsstörungen. Der Patient sollte über den Ablauf der medizinischen Versorgung aufgeklärt werden und seine Zustimmung dazu geben.

Wundbeurteilung

Die Wunde sollte gründlich in Augenschein genommen werden:

- Sind fremde Gegenstände oder Schmutz eingedrungen?

- Handelt es sich um einen langen und tiefen Schnitt?

- Wie sehen die Wundränder aus?

Ein weiterer Punkt ist die Überprüfung der distalen Motorik und Sensibilität. Der Patient sollte an einen Chirurgen verwiesen werden, wenn eine Verletzung von größeren Blutgefäßen, Nerven und Sehnen vermutet wird oder das Ausmaß der Zerstörung im tieferen Gewebe nicht abschätzbar ist. Dies trifft auch dann zu, wenn eine störende, kosmetische Narbe zu erwarten ist.

Einfache Schnittverletzungen werden mit Leitungswasser oder steriler Kochsalzlösung gereinigt, wobei keine der beiden Flüssigkeiten im Hinblick auf das Infektionsrisiko überlegen ist. Des Weiteren wird devitalisiertes Gewebe entfernt und eine Desinfektion durchgeführt. Untersuchungen zeigen übrigens, dass nicht sterile Handschuhe im Vergleich zu sterilen Produkten kein höheres Infektionsrisiko darstellen.

Kleine, infektionsfreie Schnittverletzungen (≤ 5 cm) sollten so früh wie möglich geschlossen werden. Das Friedrich-Dogma rät zwar nur innerhalb der ersten sechs Stunden dazu, doch dies beruht auf Versuchen mit Meerschweinchen aus dem Jahr 1898. Bei gründlich desinfizierten Wunden ist dies nach heutigen Maßstäben innerhalb von 24 Stunden möglich. Ist jedoch eine Infektion erkennbar, muss darauf verzichtet werden. Je nach Verlauf kann nach drei bis fünf Tagen ein sekundärer Verschluss in Erwägung gezogen werden.

Kleber oder Faden?

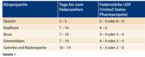

Nur bei sehr kleinen, oberflächlichen Wunden ist der Einsatz von Pflastern sinnvoll. Vor allem Kleben und Nähen sind gängige Verfahren, um Verletzungen zu schließen. Wundkleber beruhen häufig auf der Basis von Cyanoacrylatpolymer und werden an der epidermalen Oberfläche aufgetragen. Sie sind allerdings nicht für Schleimhäute, dicht behaarte Stellen, Gelenke oder andere stark beanspruchte Körperstellen geeignet. Alternativ können die meisten Wunden mit einer einfachen, unterbrochenen Naht aus nicht resorbierbaren Fäden geschlossen werden (vgl. hierzu Tabelle 1). Handelt es sich um einen Bereich, in dem das Ziehen der Fäden schwierig ist, kann gegebenenfalls auf resorbierbares Nahtmaterial zurückgegriffen werden.

Bei kleinen Schnittverletzungen werden mit medizinischen Klebern und Wundnähten vergleichbare kosmetische Ergebnisse in der Allgemeinarztpraxis erzielt. Die Versorgung mit Wundklebern kann im Vergleich zur traditionellen Behandlung schneller durchgeführt werden und ist für die Patienten angenehmer. Wirtschaftliche Untersuchungen zeigen zudem, dass resorbierbare Nähte 2,4-mal und nicht resorbierbare Nähte sogar 6,8-mal so teuer sind wie Wundkleber. Des Weiteren wertete ein Cochrane-Review die Ergebnisse von neun Studien und 834 Wunden aus. Bei Wundklebern war die Rate von Dehiszenzen geringfügig höher (Risikodifferenz: 2,4 %, number needed to harm: 40), aber es traten weniger Erytheme auf (- 10 %). Es bestanden außerdem keine Risikounterschiede im Hinblick auf Infektionen (Gesamtrisiko 1,1 %).

Zu guter Letzt

Die genähte oder verklebte Wunde wird zum Schluss mit einer Binde oder einem selbstklebenden Pflaster mit Wundauflage abgedeckt. Des Weiteren ist es wichtig, den Tetanusimpfstatus zu überprüfen und gegebenenfalls eine Auffrischung durchzuführen. Je nach Fall sollte außerdem die vorbeugende Gabe eines Antibiotikums in Betracht gezogen werden. Nach drei bis 14 Tagen können die Fäden endlich gezogen werden, wohingegen die Filmschicht des Wundklebers nach einiger Zeit von selbst abfällt. Unabhängig von der gewählten Wundverschlusstechnik kann es bis zu ein Jahr lang dauern, bevor letztendlich eine Aussage über das kosmetische Ergebnis gemacht werden kann.

Monika Lenzer

Bearbeiteter und genehmigter Nachdruck aus Ars medici 24/2012

Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2013; 35 (6) Seite 45-46