Das "klassische" Belastungs-EKG stellte seit jeher das basisdiagnostische Verfahren in der Kardiologie dar und wird auch zukünftig nicht aus dem diagnostischen Arsenal verschwinden. Denn Belastungsuntersuchungen sind unabdingbar für Diagnosestellung, Therapiekontrolle und Prognosebeurteilung kardiovaskulärer Erkrankungen. Doch die nichtinvasive Diagnostik und Risikostratifizierung hat durch Fortschritte der kardialen Bildgebung einen deutlichen Wandel erfahren. Dies macht eine Neubewertung des klinischen Stellenwerts der Ergometrie hinsichtlich der Ischämiediagnostik notwendig.

Aktualisierte epidemiologische Daten haben dazu beigetragen, die Prognoseabschätzung der stabilen KHK zu präzisieren [1–3], was sich auch in entsprechenden Leitlinienempfehlungen niedergeschlagen hat [4–6].

KHK-Verdacht ? – Ergometrie, ist doch klar – oder …?

Doch gerade bei ihrer "Paradeindikation", nämlich der Ischämiediagnostik, hat die Ergometrie eine deutliche Herabstufung erfahren. Dies beginnt sich bereits in der praktischen Kardiologie niederzuschlagen. Hierfür sind zwei Gründe ausschlaggebend, nämlich 1. die Bereicherung der KHK- und Ischämiediagnostik durch enorme Fortschritte in der kardialen Bildgebung und 2. die präzisere Risikostratifikation durch aktualisierte epidemiologische Daten zur stabilen KHK, welche zwischenzeitlich – wenn auch eigentlich medizinterminologisch nicht ganz korrekt – als ‚Chronisches Koronarsyndrom‘ (CCS) bezeichnet wird [4,5].

In den 2019 neu formulierten ESC-Leitlinien zum CCS wird die Ergometrie zur KHK-Diagnostik nur noch empfohlen, wenn ein anatomisches oder funktionelles bildgebendes Verfahren nicht zur Hand ist. Der Umsetzung dieser eindeutigen Leitlinienempfehlung steht allerdings in Deutschland die aktuelle Vergütungssituation im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherungen entgegen, indem diese die Kostenübernahme sowohl für die koronare CT-Angiographie als auch die kardiale MRT-Diagnostik im ambulanten Facharztsetting weiterhin nicht gewähren.

Während für die Ischämiediagnostik alternativ die Stressechokardiographie und die SPECT-Myokard-

szintigraphie zur Verfügung stehen, scheint es bei der Notwendigkeit einer anatomischen Diagnostik im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung einfacher zu sein, entsprechende Patient:innen einer invasiven Katheterdiagnostik zuzuführen. Es liegt somit auf der Hand, dass hier dringlicher Handlungsbedarf angezeigt ist.

Herausforderung der ambulanten Ischämiediagnostik

Bei der Diagnostik der Myokardischämie bei Patient:innen mit thorakalen Symptomen steht natürlich zuallererst die Einordnung der Symptomatik und ihre Beurteilung im Rahmen des individuellen kardiovaskulären Risikoprofils im Vordergrund. Bereits bei der hausärztlichen Vorstellung kann anamnestisch versucht werden, eine mögliche typische Angina pectoris von eher atypischen Symptomen oder gar eindeutig nichtkardialen thorakalen Symptomen abzugrenzen. Dies ist für die weitere Risikostratifizierung auch von enormer Bedeutung, denn das spezifische symptomatische Bild im Kontext von Alter und Geschlecht definiert die Vortest-Wahrscheinlichkeit (pretest probability, PTP) (Tabelle 1) für das Vorliegen einer KHK und bestimmt die Diagnostik.

Es ist besonders zu erwähnen, dass die Dyspnoe als eigenständiges Symptom in die Bewertung der PTP aufgenommen worden ist. Unter der Berücksichtigung weiterer klinischer Faktoren und insbesondere dem Resultat der dann durchzuführenden Diagnoseverfahren ergibt sich die klinische Wahrscheinlichkeit (clinical likelihood) für das Vorliegen einer relevanten KHK. Hier hat auch die Ergometrie weiterhin einen Stellenwert, wenn sie denn je nach PTP indiziert ist bzw. durchgeführt wird. Beispiel: Bei eher atypischer Symptomatik und unauffälliger Ergometrie ist die likelihood niedrig; im Falle typischer Symptome, älterer Patient:in und mehrerer KHK-Risikofaktoren ist sie hoch und steigt noch mit dem Nachweis pathologischer Befunde (sei es in der Bildgebung oder der Ergometrie).

Wann kann/soll also ergometriert werden?

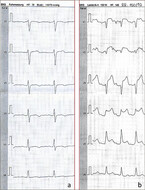

Prinzipiell sollte eine Ergometrie für die Ischämiediagnostik – gemäß den aktualisierten Leitlinien – nur bei gut selektierten Patient:innen eingesetzt werden. Bei sehr hoher und sehr niedriger PTP ist sie nicht hilfreich. Ist die PTP hingegen moderat, kann sie bei selektierten Patient:innen die likelihood beeinflussen und damit zur weiteren Risikostratifizierung und Diagnoseplanung beitragen. In der vorgestellten Kasuistik war die PTP niedrig, aber die sehr typische Symptomatik und Familienanamnese erhöhen die likelihood, sodass bei relativ neu/akut aufgetretenen Symptomen die Ergometrie als schnell verfügbare Diagnostik sinnvollerweise eingesetzt wurde. Was die diagnostische Ausbeute der Ergometrie angeht, hält die Leitlinie fest: "Obwohl die diagnostische Wertigkeit des Belastungs-EKGs limitiert ist, muss das Auftreten signifikanter ST-Alterationen bei eher niedriger bis mittlerer Belastungsstufe in Kombination mit belastungsinduzierten Symptomen (AP oder Dyspnoe), niedriger Belastungskapazität, komplexer ventrikulärer Extrasystolie oder Arrhythmien und abnormaler Blutdruckreaktion als Marker einer erhöhten kardialen Mortalität" angesehen werden [4].

Häufige klinische Befunde, die gegen eine Ergometrie sprechen

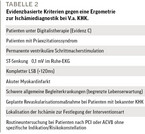

In den Empfehlungen sind klare Szenarien definiert, bei denen von vornherein auf eine Ergometrie zur Ischämiediagnostik verzichtet werden soll [6] (Tabelle 2): Ganz zuvorderst betrifft dies Patient:innen, deren Beweglichkeit/Belastbarkeit aus weiteren medizinischen Gründen dergestalt eingeschränkt ist, dass eine sinnvolle diagnostische Ausbeute von vornherein nicht erwartet werden kann.

Eine Digitalistherapie verursacht fast immer bereits im Ruhe-EKG sichtbare deutliche Endstreckenveränderungen und unter Belastung extrem häufig auch signifikante ST-Senkungen, die ausschließlich auf die Digitalisierung zurückzuführen sind. Daher stellt eine laufende Digitalistherapie eine absolute Kontraindikation zur Durchführung einer Ergometrie zur Ischämiediagnostik dar! Das Gleiche gilt für einen vorbestehenden kompletten Linksschenkelblock. Dem Ruhe-EKG kommt also in der Basisdiagnostik bereits eine ganz wegweisende Bedeutung für die Festlegung eines sinnvollen diagnostischen Pfades und die Beurteilung einer Sinnhaftigkeit einer Ergometrie zu.

Zusammenfassung

Die Ergometrie bleibt eine zentrale Untersuchungsmethode in der klinischen Kardiologie, auch wenn ihr Stellenwert hinsichtlich der myo-

kardialen Ischämiediagnostik eindeutig neu zu bewerten ist. Die Indikation zu ihrer Durchführung hängt maßgeblich von der Pre-Test-Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer stenosierenden KHK ab. Die Kasuistik zeigt beispielhaft eine weiterhin sinnvolle Indikation bei relativ neu aufgetretener typischer Angina und ansonsten eher mittelgradigem Risikoprofil.

Unabhängig vom veränderten Stellenwert der Ergometrie bei der Ischämiediagnostik bleibt diese Untersuchung zudem absolut wertvoll zur Bestimmung der allgemeinen kardiopulmonalen Belastbarkeit, zur Abklärung möglicher belastungsinduzierter Herzrhythmusstörungen und der Kontrolle der Blutdruckregulation bzw. -einstellung bei Hypertoniker:innen.

- Zur Basisdiagnostik bei V. a. KHK gehören neben der Anamnese und klinischen Untersuchung auch Labor und ein Ruhe-EKG. Die erweiterte fachärztliche Diagnostik umfasst neben der Risikostratifikation – zu der der Autor durchaus auch eine Doppleruntersuchung der Carotiden als vergleichsweise einfaches Screening für eine manifeste Arteriosklerose zählt – eine Echokardiographie sowie Festlegung der geeigneten Methode zur Ischämie- bzw. morphologischen KHK-Diagnostik.

- In den neuen ESC-Leitlinien hat der Nutzen einer routinemäßigen Ergometrie zur Ischämie-Diagnostik bei Patient:innen mit Verdacht auf eine obstruktive KHK eine klare Herabstufung erfahren.

- Die kardiale Bildgebung – sei es morphologisch mittels CT oder funktionell mittels MRT/Stress-Echokardiographie/Myokardszintigraphie – wird zukünftig bei der Mehrzahl der Patient:innen die bevorzugte Methode darstellen.

- Die Kompetenzen und Strukturen zur Durchführung der kardialen Bildgebung sind mittlerweile auch im ambulanten kardiologischen Bereich durch entsprechende Kooperationen mit radiologischen Institutionen durchaus vorhanden, sodass eine ESC-Leitlinien-gerechte Diagnostik möglich ist. Da es derzeit allerdings in Deutschland keine Kostenerstattung für die ambulante Durchführung der kardialen Bildgebungsverfahren im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherungen gibt, bleibt die Ergometrie – entgegen Leitlinienempfehlung! – derzeit die präferierte Untersuchungsmethode für die Mehrzahl der im ambulanten kardiologischen Bereich betreuten Patient:innen, solange bis die Fachgesellschaften bei Politik und Krankenversicherern eine ambulante Vergütung unter Maßgabe der von der ESC vorgegebenen diagnostischen Standards erfolgreich durchgesetzt haben werden.

Prof. Dr. med. Thomas Klingenheben

Erschienen in: doctors|today, 2023; 3 (2) Seite 18-21