Leider werden Kindern mit Atemwegsinfekten – insbesondere Kleinkindern – zu häufig Antibiotika verordnet. Auch eine Otitis media bedarf nicht immer einer Antibiotikatherapie. Der folgende Beitrag enthält einen Leitfaden für die Hausarztpraxis.

Atemwegsinfekte mit und ohne Fieber bei Kindern und Jugendlichen sind häufige Konsultationsanlässe in der hausärztlichen Praxis. Nicht nur deswegen verordnen Hausärzte mehr Antibiotika als die anderen Facharztgruppen. Leider ist die Antibiotikagabe nicht immer gerechtfertigt. Man geht von bis zu 50 % unnötigen Antibiotikagaben im ambulanten Bereich aus. Je jünger die Kinder, desto häufiger sind die Infekte viral bedingt (bei Kindern unter zwei Jahren: ca. 80 %).

Unnötige Antibiotikagaben führen nicht nur zu den zunehmend gefürchteten Resistenzentwicklungen gegen gängige Antibiotika, sondern sind auch mit direkten Nebenwirkungen wie Diarrhoe, Erbrechen, Hautausschlägen assoziiert, die den Krankheitsverlauf verkomplizieren. Darüber hinaus fördert die unkritische Antibiotikaverordnung eine bestimmte Erwartungshaltung bei den Eltern, die es bei weiteren Behandlungsanlässen schwer macht, auf unnötige Antibiotikagaben zu verzichten. Ohnehin ist das Wissen in der Bevölkerung zum Thema Erkältungskrankheiten in Deutschland deutlich schlechter als z. B. in den skandinavischen Ländern: So glauben viele, dass Antibiotika bei Erkältungskrankheiten sinnvoll und hilfreich sind [4, 6].

Die sichere Unterscheidung zwischen viraler und bakterieller Genese von Atemwegsinfekten gelingt uns im hausärztlichen Setting nur selten, insbesondere nicht zeitnah.

Große Sorge vor multiresistenten Keimen hat in den Krankenhäusern bereits für eine deutlich erhöhte Sensibilität gegenüber unkritischer Antibiotikagabe gesorgt. Für den ambulanten Bereich gibt es vereinzelt Programme, die Hausärzte bei der zurückhaltenderen Antibiotikatherapie unterstützen sollen (z. B. RESiST, Adam). Leider sind diese Programme mehr auf Erwachsene als auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet.

Kleine Kinder fiebern sehr häufig. Nicht immer erschließt sich der Fokus des Fiebers aus der klinischen Untersuchung. Gefürchtet sind schwere Verläufe wie Pneumonie, Mastoiditis oder otogene Meningitis. Mit einer frühen und nicht selten unkritischen Antibiotikagabe will man solche Verläufe verhindern. Aber verhindern großzügige Antibiotikagaben tatsächlich diese Verläufe?

Untersuchungen in den Niederlanden und Schweden haben bereits vor Jahren gezeigt, dass eine drastische Reduktion von Antibiotikagaben (bis zu 50 % weniger) bei kleinen Kindern mit Otitis media oder Tonsillitis keinerlei Auswirkungen auf die Zahl der Mastoiditiden oder schweren Tonsillitiden gehabt hat.

Wir wissen heute durch andere Untersuchungen, dass hinter einer Tonsillitis – ob mit oder ohne Beläge – oder hinter einer akuten Otitis media mindestens genauso häufig Viren wie Bakterien stecken können. Und wir wissen auch, dass 80 % der akuten Otitis-media-Fälle unabhängig von ihrer Genese spontan genesen [7 – 10].

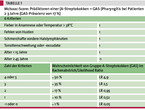

Die gute Anamnese und sorgfältige klinische Untersuchung sind unerlässlich für die Beurteilung des kranken Kindes. Scores und Leitlinien unterstützen uns bei der Frage, wann ein Antibiotikum überhaupt sinnvoll sein kann (Tabelle 1).

Vorgehen bei fieberhaften Infekten bei Kindern

- Gründliche Anamnese (wie lange febril? Trinkverhalten? Vigilanz? Infekte in der Umgebung? Kita-Besuch?)

- Gründliche Untersuchung (schwer krank? Unter Antipyrese munter? Fokus des Fiebers ersichtlich?). Hilfreich: Pulsoxymeter bei Husten zum Ausschluss einer respiratorischen Insuffizienz, Urinkontrolle

- Schwer kranke Kinder einweisen

- Symptomatische Therapie, möglichst an Leitlinien orientiert, wenn der Zustand des Kindes es erlaubt

- Ausführliche Beratung der Eltern über wahrscheinlich virale Ursache des Infektes, aber auch über mögliche Komplikationen des Krankheitsverlaufs

- Kurzfristiges Wiedereinbestellen oder telefonische Kontrollen anbieten

- Informieren über den haus- und kinderärztlichen Notdienst, an den die Eltern sich bei Verschlimmerung am Wochenende wenden können

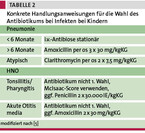

Welches Antibiotikum, welche Dosierung

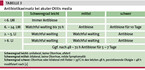

Tabelle 2 gibt konkrete Handlungsanweisungen für die Wahl des Antibiotikums bei Infekten bei Kindern. Diese Anweisungen gelten für ansonsten gesunde Kinder ohne schwerwiegende Grunderkrankungen. Eine dezidierte Anweisung zur Frage des Antibiotikaeinsatzes bei der akuten Otitis media gibt Tabelle 3.

Vor dem unkritischen Einsatz von Makroliden oder Azithromycin (wegen der kurzen Einnahmedauer ein beliebtes Medikament bei Allgemein- und Kinderärzten) warnt die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie [1].

Dieser unkritische Einsatz steht im Zusammenhang mit den erhöhten Resistenzraten bei Haemophilus, Streptokokken, Pneumokokken und Mykoplasmen. Makrolide sollten nur eingesetzt werden bei nachgewiesener Penicillin-Allergie, bei Mykoplasmen-Pneumonien und bei Pertussis.

Strategien zur Verhinderung unnötiger Antibiotikagaben

- Watchful waiting: Mit dem Wissen, dass die meisten Atemwegsinfekte bei Kindern viral verursacht sind und unabhängig von der Genese spontan abheilen, können wir den Krankheitsverlauf sorgfältig beobachten und abwarten. Bei Nicht-Besserung nach einem vorher vereinbarten Zeitabstand (z. B. 48 h) sollte eine Kontrolluntersuchung oder eine telefonische Beratung stattfinden und die Antibiotikatherapie ggf. dann begonnen werden [4].

- Delayed prescribing: Ein Rezept über ein Antibiotikum wird den Eltern mitgegeben mit der Empfehlung, es nur bei ausbleibender Besserung einzulösen. Dieses Vorgehen setzt verständige und kooperationsfähige Eltern voraus, die in der Lage sind, Warnzeichen für einen komplizierten Verlauf zu erkennen.

- Gute Elternaufklärung: Eine gemeinsame Entscheidungsfindung mit den Eltern über die geeignete Therapie des fiebernden Kindes erhöht die Compliance und die Zufriedenheit mit der Konsultation. Das setzt gute Aufklärung der Eltern voraus, die man ggf. mit schriftlichen Infomaterialien unterstützen kann. Vermeiden sollte man Aussagen wie "Das ist ein Virusinfekt, da können und müssen wir nichts machen". Die Empfehlung gegen ein Antibiotikum wird deutlich besser akzeptiert, wenn gleichzeitig eine Empfehlung für eine symptomatische Therapie ausgesprochen wird [1, 3, 4].

Tipp: Hilfreich sind die Elterninformationen der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, die als Download erhältlich sind.

Auflösung der Kasuistik

Clara leidet an einer Mononukleose. Der Hinweis auf die Hepatosplenomegalie führt uns hier klinisch zur Diagnose. Eine serologische Bestätigung der Diagnose durch die Bestimmung des EBV-Titers sollte erfolgen. Allein das klinische Bild der Tonsillitis erlaubt keine sichere Unterscheidung zwischen viraler oder bakterieller (GAS) Tonsillitis. Auch deshalb gebietet sich Zurückhaltung mit der antibiotischen Behandlung. Clara erhält Ibuprofen oder Paracetamol zur Linderung der Symptome und muss sich schonen, solange die Hepatosplenomegalie besteht.

Interessenkonflikte: Die Autorin hat keine deklariert

Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2020; 42 (7) Seite 16-18